Die Übertragung der romanischen Wandmalereien

der

Kapelle St. Jakob in Söles

Autor: Prof. Oskar Emmenegger

Im Auftrag der Denkmalpflege planten und leiteten wir

die Konservierung und Übertragung der bei

archäologischen Grabungen geborgenen Malereien des

frühen 13. Jahrhunderts. Die Ausführung erfolgte in

Zusammenarbeit mit Dr. Giovanna Fusi, Restauratorin für

archäologische Bodenfunde, Günter Niederwanger,

Grabungstechniker, Hubert Mair, Restaurator und

Mitarbeiter und die projektleitenden Restauratoren Oskar

und Rufino Emmenegger.

Probleme der Übertragung

Viele Wandmalereien, die in Museen oder Kirchen

ausgestellt sind, zeigen schwere Schäden, die durch

Ablösen und Übertragen entstanden sind. Vorallem die

Trägersysteme, die noch bis in die Siebzigerjahre

angewendet wurden, bedeuten eine Gefahr. Mit Kalkkasein

oder Dispersion aufgeklebte Gewebe ziehen sich bei

Feuchtigkeitsaufnahme zusammen und dehnen sich bei

Feuchtigkeitsabgabe. Diesen Bewegungen folgt der

originale Verputz als Bildträger einer Abnahme nicht und

wird mit der Zeit abgestossen. Ein weiterer

Schadensfaktor bilden hölzerne Spannrahmen für das

Trägergewebe. Entlang dem Spannrahmen wird der Verputz

vom Gewebe abgestossen. Bei einer Strappo-Abnahme wirkt

sich die Reaktion des aufgeklebten Trägergewebes direkt

auf die Malschicht aus; sie zerreisst und die

entstandenen Farbinseln werden schüsselförmig

deformiert. Dazu kommt, dass die Malerei den

Alterungsprozess der verwendeten Klebstoffe mitmacht,

vorallem organische Bindemittel quellen und schrumpfen

je nach Klimawechsel und trennen sich abrollend vom

Trägergewebe. Diese unaufhaltbaren Schadensprozesse

führen zu grossen Malereiverlusten.

Ein weiteres Problem sind die Festigungs- und

Fixiermittel wie Kasein, Leim, Cellulose, Gummi arabicum,

Wasserglas, Dispersion oder in Lösemittel gelöste

Acrylharze, mit denen sandende Putze und wischende

Malschichten gefestig wurden. Sie verändern die rein

mineralischen Putz- und Malsysteme der Fresko- oder

Kalkmalerei, verdichten die Oberfläche, bilden teilweise

Verkrustungen und lose Farbschollen. Die organischen,

hygroskopischen Bindemittel verursachen

Oberflächenspannungen.

Dadurch sind Schäden wie Salzausblühungen durch

Wasserglas, Schalenbildungen mit nachfolgenden

Putzblasen und losen Farbschollen, abrollende und

splitterig sich abhebende Malschichten vorprogrammiert.

Malereien mit solchen Schäden zu konservieren,

entstanden durch massive und unkritische Anwendung

artfremder Klebstoffe, machen leider einen Grossteil der

Restauratorenarbeit aus. Aufgrund dieser Situation

versuchten wir neue, dem Kalk angepasstere Binde- und

Festigungsmittel zu testen und die entsprechende

Arbeitsmethode zu entwickeln.

Eine Alternative ist der Kieselsäureester, den wir vor

über 30 Jahren getestet und für die Restaurierung von

Wandmalereien in der Denkmalpflege eingeführt haben.

Beim Abbindevorgang des Kieselsäureesters bilden sich

aus Siliciumdioxidgel SiO2-Kristalle, die die Festigung

der geschädigten Putz- und Malschicht bewirken.

Die jüngste Methode, mit deren Entwicklung wir in den

Siebzigerjahren begonnen haben, ist die Festigung

geschädigter oder zu schwach gebundener Kalkputze,

Fresko- und Kalkmalereien durch Kohlendioxidbegasung. Es

ist im Prinzip die Abbindung eines Kalkmörtels, wie sie

in der Natur geschieht. Nur entsteht durch dieses

Verfahren eine beschleunigte Festigung, wie sie auf

natürliche Weise erst nach Jahrhunderten erreicht wird.

Ein Kalkmörtel, bestehend aus Calciumhydroxid Ca (OH)2

und Sand, bindet ab durch die Aufnahme von Kohlendioxid

CO2. Dabei entsteht aus dem Calciumhydroxid

Calciumcarbonat Ca CO3. Die Bindung und die Härte des

Verputzes entsteht durch die Calciumkarbonatkristalle,

die den Sand umhüllen und verbinden. In gleicher Weise

erfolgt die Bindung der Fresko- und Kalkmalerei.

Festigung der Malereifragmente von Söles

Die in Freskotechnik gemalten Fragmente und den neuen

Trägermörtel haben wir durch CO2-Begasung gefestigt.

Dazu benutzten wir flüssiges CO2 aus der Flasche. Diese

Methode wurde bevorzugt auf Grund der vielen

untersuchten negativen Beispiele und der beobachteten

Folgeschäden an Objekten, die mit organischen

Werkstoffen behandelt worden sind. Ferner gibt es

Objekte, wo wir diese Konservierungs- und

Festigungsmethode bereits mit Erfolg angewendet haben

(1).

Um die nur 3 bis 6 mm starken Malereifragmente

anfassen und zu grösseren Einheiten verkleben zu können,

ohne dass sie zerbrachen, musste man die Rückseite mit

Kalkmörtelschichten verstärken. Da die natürliche

Abbindung eines Kalkmörtels mehrere Monate oder gar

Jahre dauern kann, haben wir durch CO2-Begasung

nachgeholfen. Dadurch wurde der Abbindungsprozess des

neuen Trägermörtels auf 8 bis 12 Std. verkürzt. Mit der

Begasung wurden gleich 3 Ziele erreicht:

- Die Umsetzung von Ca (OH)2 des

Trägermörtels zu Calciumcarbonat Ca CO3

wurde verkürzt, so das in nützlicher

Frist weiter gearbeitet werden konnte.

- Das im Originalputz vorhandene Calciumcarbonat ist durch

Rekristallisieren am

Konservierungsprozess mitbeteiligt.

(2)

- Der Haftverbund der beiden

Putzschichten ist gewährleistet durch

die Rekristallisation des Calciumcarbonats im Originalputz und dem

gleichzeitigen Carbonatisieren des

Calciumhydroxids im neuen Mörtel.

Zur Begasung der kleinen Bildeinheiten benutzten wir

eine tiefe aber ungedeckte Plastikwanne, denn die

überschüssige Feuchtigkeit muss entweichen können. Zudem

ist während dem Begasen der Pegel des spezifisch

schweren CO2-Gases zu kontrollieren, so dass man bei

Bedarf neues CO2 in den Bereich des Objektes zufliessen

lassen kann.

Anschliessend wurden die grösseren stabilisierten

Fragmenteinheiten direkt in frischen, noch

modellierbaren Kalkmörtel gebettet und nach dem

Antrocknen durch CO2-Begasung endgültig miteinander

verbunden.

Beim Zusammensetzen der Fragmente auf Sand, stellte man

fest, dass die Bildoberfläche von ungewöhnlich starken -

bis zu 25 cm hohen, Wellenbewegungen geprägt war. Um

diese massiven Höhenunterschiede auszugleichen, waren

Aufmodellierungen mit Kalkmörtel erforderlich, die

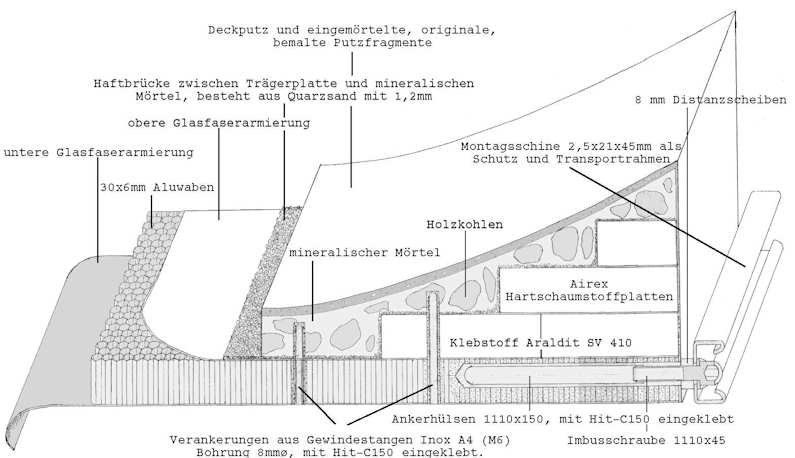

ebenfalls begast wurden. Damit das Gewicht der bis zu

4m2 grossen Bildflächen nicht allzu schwer wird, hat man

grosse Holzkohlenstücke in den Setzmörtel eingebettet.

Zusätzlich waren Vorformungen mit bis zu 6 cm starken

Airexplatten notwendig. Den eigentlichen Bildträger

bilden 30 mm starke Aluwabenelemente, die beidseitig mit

Araldit gebundenen Glasfaserlaminat beschichtet sind

(3). Die Beschichtung mit dem Glasfaserlaminat wurden in

unserer Werkstatt angefertigt. Die Verklebung erfolgte

unter Vakuum mit einem Druck von zirka 7'000 kg/m2 sowie

bei einer Temperatur von 40 bis 50 Celsius.

Auf Aralditbeschichtungen und Airexplatten entsteht mit

einem Kalkputz kein Haftverbund. Deshalb haben wir das

Airex und die Laminate zur Bildfläche hin mit dem

Grundierharz Araldit 410 versehen und sofort vor dem

Polymerisieren gesandelt. Auf diese Sandschicht konnte

nun der Kalkmörtel problemlos appliziert werden. Damit

zwischen den Trägerplatten und der Putzschicht keine

Trennung durch Spannungen entstehen kann haben wir, von

der Rückseite her tief in den Trägerteil aus Putz,

Verankerungen mit Inoxstahlstiften als zusätzliche

Sicherheit eingeklebt (Kleber Hilti HIT C-156).

Zusammenfassung

Mit der Entwicklung dieses Festigungsverfahrens begannen

wir bereits in den Siebzigerjahren. Jedoch brauchten wir

viel Zeit um die vorerst an Prüfkörpern erzielten

Erfolge in die Praxis umzusetzen. Der grosse Zeitaufwand

für die Versuche hat sich gelohnt, lassen sich doch

Fresko- und Kalkmalereien mit dem gleichen Abbindesystem

konservieren. Vorallem lässt sich die Verwendung

artfremder Werkstoffe weitgehend einschränken. Dadurch

wird ein grosser Schadensfaktor beseitigt. Die

CO2-Begasung - für die Konservierung von Wandmalereien

neue und noch nicht bekannte Methode, verlangt viel

Erfahrung und ein gut eingespieltes Team. Es sind

während der Ausführung viele Details zu beachten, um

gute Resultate garantieren zu können.

Anmerkungen:

- Einige

Beispiele: - Gotische Dekorationsmalerei

des frühen 16. Jahrhunderts im alten

Gymnasium in Luzern. - Geborgene

Malereifragmente des 12. Jahrhunderts

der St. Michaelskirche in Hildesheim. -

Übertragenes Wandbild des 19.

Jahrhunderts von Moritz Schwind auf der

Wartburg in Eisenach. - Oberkörper einer

monumentalen Christopherusdarstellung

des Waltensburgermeisters um 1340,

Zillis GR.

- Dr. Goretzki: Untersuchungen und

naturwissenschaftliche Begleitung zum

Projekt: Abnahme des Schwind-Freskos,

"Ankunft der heiligen Elisabeth auf der

Wartburg".

- Weimar 1992, MS

Wartburgstiftung.

- Verwendet wurde Araldit HY554,

dem als Verschnitt Kreide beigemischt

wurde.

Copyright © 1997 Prof. Oskar Emmenegger and Oskar Emmenegger & Söhne AG. All rights reserved.

|